専攻概要

はじめに~地球と人間に優しい科学技術~

世界初のマイクロシステム工学専攻がマイクロ・ナノシステム工学専攻に発展

計算機の出現とこれに伴う科学・技術の変革は、高度工業化・情報化社会の大きな牽引力となってきました。21 世紀に入り、科学・技術は大きな変革を遂げていくことはまちがいありません。しかし、一方では資源・エネルギー、環境など社会システムに関連する新しい課題が増大し、地球に優しくかつ人間にも優しい技術が強く求められるようになっています。

計算機の出現とこれに伴う科学・技術の変革は、高度工業化・情報化社会の大きな牽引力となってきました。21 世紀に入り、科学・技術は大きな変革を遂げていくことはまちがいありません。しかし、一方では資源・エネルギー、環境など社会システムに関連する新しい課題が増大し、地球に優しくかつ人間にも優しい技術が強く求められるようになっています。

このような社会的要請に応えるためには、機械システムの一層の知能化、高密度集積化、エネルギ消費量低減、への取り組みが必要です。そのために、機械システムの超小型化・超集積化、すなわちマイクロ・ナノシステム技術の発展・確立に大きな期待が寄せられています。これに応えて名古屋大学では1994年(平成6 年)、世界に先駆けて大学院マイクロシステム工学専攻を設立しました。同専攻は10 年間の輝かしい実績をもとに、2004 年(平成16 年)、マイクロ・ナノシステム工学専攻として新たに再編成されました。

21 世紀の社会を支える新しい基盤技術の研究に参画し、地球と人間に優しい高度工業化・情報社会の実現を目指そうではありませんか。

名古屋大学大学院工学研究科マイクロ・ナノシステム工学専攻の概要

現在の高度工業化・情報化社会を支える先端技術開発の一つの方向として、システムの高機能化・高効率化があります。そのために機械システムの超微小化・超集積化、すなわちマイクロ・ナノシステム技術への要求があります。この技術は、産業・生産システム、情報・エレクトロニクス、航空宇宙システム、医療・生体工学など広範囲の分野で大きな変革をもたらすことができ、21 世紀の社会を支える基盤技術として大きな期待が寄せられています。

現在の高度工業化・情報化社会を支える先端技術開発の一つの方向として、システムの高機能化・高効率化があります。そのために機械システムの超微小化・超集積化、すなわちマイクロ・ナノシステム技術への要求があります。この技術は、産業・生産システム、情報・エレクトロニクス、航空宇宙システム、医療・生体工学など広範囲の分野で大きな変革をもたらすことができ、21 世紀の社会を支える基盤技術として大きな期待が寄せられています。

このような機械システムのマイクロ・ナノ化技術の一例として、センサ、アクチュエータ、プロセッサなどから構成されるマイクロ・ナノマシンがあります。マイクロ・ナノマシンの産業への応用を広めるには、解決すべき課題、技術ギャップが少なからずありますが、その技術への期待は大きく、マクロなシステムをマイクロ・ナノ化していくアプローチはもとより、原子・分子レベルから遡って機能を構築していくナノテクノロジーの導入によって、このギャップを埋めることが要求されています。

マイクロ・ナノシステム技術の大きな特徴となっている、機械システムのマイクロ・ナノ化技術とナノテクノロジーの融合は、機械システムの超微小化とナノ物性の制御による新しい機能の集積化、ナノ技術に支えられた観察・加工技術の活用によって、機械システムの概念を根本的に変化させます。すなわち、マイクロ・ナノ領域での新技術開発のためのマイクロ・ナノシステムの設計、製造、運動、制御などは、マクロ領域とは基本的に異なり、まったく新しい物理的、化学的、ならびに力学的現象によって支配されています。マイクロ・ナノ領域では体積効果に比べて表面効果と界面量子効果が支配的となるだけでなく、情報の伝達、質量とエネルギーの輸送、システムの組織化と制御、システム要素の加工と組立などが新しい機構で支配されるので、従来の工学における原理、理論、技術をそのままの形で適用することは困難です。したがって、マイクロ・ナノシステム技術の確立のためには、マクロ領域を主な対象とする従来の機械システム技術と、原子・分子を基礎とするマイクロ・ナノ技術を融合した新しい工学的取扱いが必要となります。

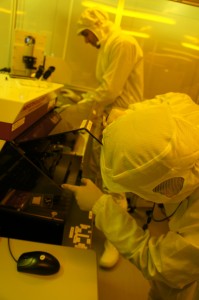

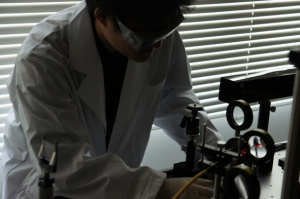

このような背景のもとで本専攻では新機能性材料の創製、微細加工技術、計測技術、制御技術を基本とし、マイクロ・ナノマシン技術のみならず、小型軽量化の強い要請のある宇宙マイクロ・ナノ技術、および小型高機能化の要求の強い生体医療マイクロ・ナノシステム技術を含み、より集積化、高度化、知能化した新しい機械システムを作り出すことを目指しています。そして、新たな技術開発のための広範囲の問題を総合的に取り扱う新しいマイクロ・ナノシステム工学を体系化するとともに、学際的素養を身に付けた指導的技術者、想像力豊かな研究者を養成することを目的としています。

このような背景のもとで本専攻では新機能性材料の創製、微細加工技術、計測技術、制御技術を基本とし、マイクロ・ナノマシン技術のみならず、小型軽量化の強い要請のある宇宙マイクロ・ナノ技術、および小型高機能化の要求の強い生体医療マイクロ・ナノシステム技術を含み、より集積化、高度化、知能化した新しい機械システムを作り出すことを目指しています。そして、新たな技術開発のための広範囲の問題を総合的に取り扱う新しいマイクロ・ナノシステム工学を体系化するとともに、学際的素養を身に付けた指導的技術者、想像力豊かな研究者を養成することを目的としています。

本専攻はマイクロ・ナノシステムを総合的に扱う世界初の工学研究科の専攻であり、名古屋大学大学院工学研究科機械理工学専攻、航空宇宙工学専攻との連携も大きな特色です。学際的、先進的な分野ですので、広く理工系学部、学科の出身者の応募を期待しています。

流動型大学院システム

名古屋大学工学部においては、今後の産業の高度化、国際化の一層の進展に指導的に対応しうる人材を養成すること、また産業界での技術的指導層の人材のリフレッシュ教育を大学院を中心に推進すること、さらに多様な社会的・文化的な教育背景をもつ留学生に対応し得る国際的なスタンダードの下で教育システムを充実させることを目的として、「流動型大学院システム」を導入しつつあります。平成6 年度から機械系の学科において導入が開始されました。

名古屋大学工学部においては、今後の産業の高度化、国際化の一層の進展に指導的に対応しうる人材を養成すること、また産業界での技術的指導層の人材のリフレッシュ教育を大学院を中心に推進すること、さらに多様な社会的・文化的な教育背景をもつ留学生に対応し得る国際的なスタンダードの下で教育システムを充実させることを目的として、「流動型大学院システム」を導入しつつあります。平成6 年度から機械系の学科において導入が開始されました。

このシステムは以下のように構成されています。

- 学部講座をすべての大学院の講座に移行し、かつ伝統的な学問分野の発展と強化・充実を図る「領域専攻群」

- 領域・学問体系を横断した新しい学際領域の研究を促進する「複合専攻群」

- 「領域専攻群」を強化し、かつ、両専攻群間の有機的連携協力を図る「併担グループ」(「領域専攻群」に設置し、「複合専攻群」の教員が担当)

「領域専攻群」で、既存の学問分野の発展と強化・充実を図り、また「複合専攻群」で、学問分野を横断した新しい学際的な分野の発展を促進しつつ、さらに「領域専攻群」に新たに「併担講座」を設置し、これを「複合専攻群」の教員が担当して、「領域専攻群」の強化を図るとともに、相互の有機的な連携・協力を組織的、継続的に促進しうる柔軟な組織とすることにより、両専攻群の各学問研究分野を一層充実し活性化することを目指しています。

流動型大学院システムでは、伝統的な学問分野を継承・発展させつつ、それに支えられた産業等の諸分野に常に新風を吹き込む人材を安定的に供給するとともに、こうした伝統的な学問分野に基礎を置きつつそれらを複合的に発展させる分野や将来において社会のニーズが極めて高くなる萌芽的分野を開拓しうる技術者・研究者を養成することを目指しています。さらに、「併担グループ」を通じて「領域専攻群」の各専攻の内容を充実・強化するとともに、両専攻群間における教員および学生の流動性を促進して研究科全体を活性化し、多様かつ柔軟な研究・教育システムを積極的に体系化することによって、高度の専門性と同時に総合力を有する人材育成を強力に推進することが可能となります。